ご挨拶

清水政明 大阪大学大学院人文学研究科

外国学専攻 教授

大阪大学大学院人文学研究科附属複言語・複文化共存社会研究センター(以下、阪大ふくふくセンター)は、「外国にルーツを持つ子どもたち」への支援活動を中心に行うため、2023年4月1日に設立されました。設立以来、個人・団体を問わず、多くの方々にご支援、ご協力いただいています。

2024年6月末時点で、在留外国人数は約360万人となりました。それに伴い「外国にルーツを持つ子どもたち」の数も増え続けています。それは、日本社会が多言語・多文化との共存を意識せざるを得ない状況となっていることを物語っており、私たち阪大ふくふくセンターの存在がますます注目されている所以でもあります。その活動をより充実したものにするためには、これまで行ってきたことを振り返り、実践の中で培ったノーハウを整理し、学術的観点からの知見も含めつつ、今後の活動を行っていくことが重要だと思います。その際には、25地域の言語と文化を教育・研究する外国語学部・人文学研究科外国学専攻/日本学専攻応用日本学コースの知見を最大限に活かしていくことが一つの鍵となるでしょう。

ご協力いただいているステークホルダーの方々との連携をより強化しながら、「外国にルーツを持つ子どもたち」が自らのルーツに誇りを抱きつつ日本社会で生活できるよう、また、日本に住む誰もが「複言語・複文化」を実践できるよう、その環境づくりに貢献したいと思います。

阪大ふくふくセンターの活動に対して、引き続き多くの方からのご理解、ご協力、ご支援を賜りたく、よろしくお願いいたします。

設立の趣旨・理念

日本で暮らす外国出身者の増加に伴い、言語や文化的背景が多様な子どもたちも地域や学校で日常生活を送っており、制度面の壁、言語や文化の喪失、アイデンティティーの揺らぎといった様々な課題が生じています。25の専攻語を有し、地域研究・語圏学を専門とする教員や学生が在籍している大阪大学箕面キャンパスでは、大阪外国語大学時代から、教員・学生・卒業生らが、そういった子どもたちに関わる学校生活における支援活動や、司法通訳・翻訳、医療通訳といったコミュニティー通訳、国内外の移民に関する教育・研究に携わってきました。教職員や学生たちが個別に、大阪府内をはじめとする近畿一円から、子どもたちの教育に関する相談や依頼を受けてきましたが、組織的な対応や、情報共有、人材育成、情報発信等をおこなうことの重要性に鑑み、2023年4月、複言語・複文化共存社会研究センターを設立いたしました。

複言語・複文化共存社会研究センターは、多様な文化的・言語的背景を持つ子どもたちが、自分の言語や背景を活用し、ルーツに誇りを持って成長できるように、地域社会、地方自治体、学校の取り組みに対するサポートを通して、言語間や文化間、人と人との仲介者としての役割を果たし、社会課題の解決を図ります。

概要

目的

- 日本社会における社会的不平等、異文化間衝突、言語間格差といった社会課題の改善

- 異⽂化間の対話と相互理解を深める架け橋となる学⽣の育成

- 学⽣、地域の⼈々、関係団体等の各現場が協働して課題解決にとりくむ環境の醸成

業務内容

- 支援活動の推進

- 箕面キャンパスにおける、外国にルーツを持つ子どもの支援や教育の相談窓口を一元化し、地域社会や地方自治体、各種団体、教育機関等にとっての利便性を高めます。

- 活動に関心を持つ学生・卒業生・教職員を「メディエーター」として登録し、必要とされる支援内容等とのマッチングを経て各現場へ紹介するとともに、現場の実情を把握します。

- 研究・教育活動の推進

- メディエーターに対する登録説明会やフォローアップを実施し、言語や文化が異なる人々の間を仲介する力を育てます。

- 活動の成果や課題を取りまとめ、講演会や研究会を開催します。

- 国内外の研究・教育組織との情報共有や共同研究を進め、課題の解決を図ります。

- 連携体制の構築と提案・提⾔

- 自治体、各団体、教育機関等との協力体制を構築するとともに、大阪大学内の関係機関との連携・協力によるデータ収集や課題の把握を担います。

- 自治体や教育機関等に対し、学術的見地に立って、あるべき複言語・複文化共存社会に向けた教育の在り方や行政の進め方を提言し、学区や自治体の枠組みを超えた仕組み作り等に貢献します。

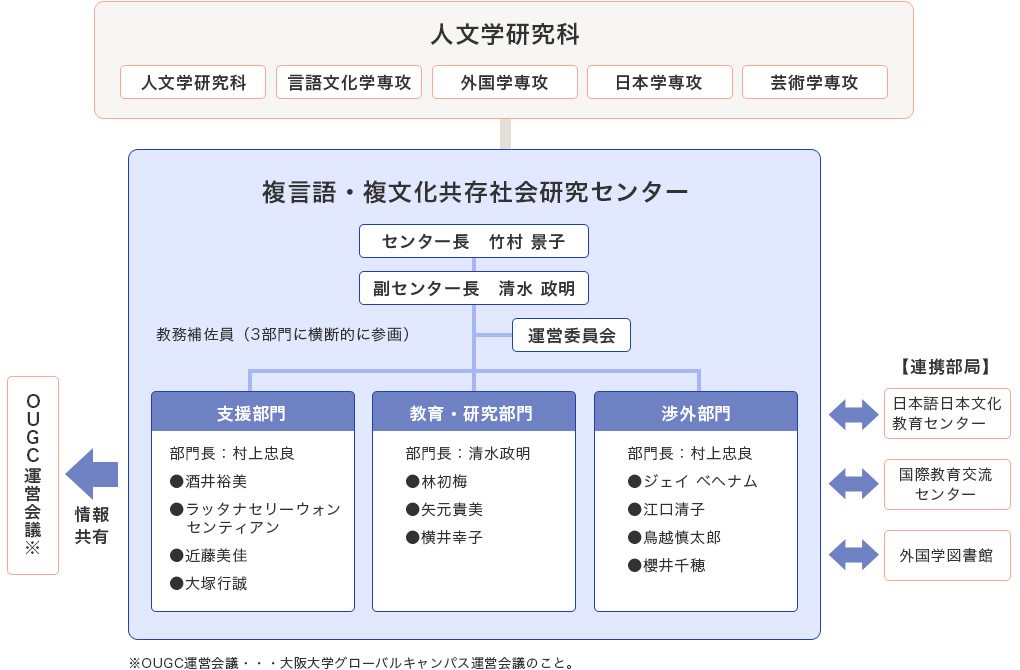

組織

主に人文学研究科外国学専攻・日本学専攻応用日本学コースの教職員で構成される運営委員会が業務を企画・運営・推進します。支援部門、教育・研究部門、渉外部門が実務を担当し、支援部門は業務内容①、教育・研究部門は業務内容②、渉外部門は業務内容③を主に担います。箕面キャンパスを拠点とする、日本語日本文化教育センター、国際教育交流センター、外国学図書館とも連携しています。

運営委員会・各部門委員

(委員の所属はすべて大阪大学大学院人文学研究科)

運営委員会

- 清水 政明

- センター長

- 外国学専攻 教授

- ベトナム語

- 村上 忠良

- 委員/支援部門長、

渉外部門長 - 外国学専攻 教授

- タイ語

- 櫻井 千穂

- 委員/教育・研究部門長

- 日本学専攻 准教授

- 日本語

- 菅原 由美

- 委員

- 外国学専攻 教授

- インドネシア語

- 宮原 曉

- 委員

- 外国学専攻 教授

- フィリピン語

- 矢元 貴美

- 委員

- 外国学専攻 講師

- フィリピン語

- 近藤 美佳

- 委員

- 外国学専攻 講師

- ベトナム語

- 山根 聡

- 委員

- 外国学専攻 教授

- ウルドゥー語

支援部門

- 村上 忠良

- 部門長

- 外国学専攻 教授

- タイ語

- 酒井 裕美

- 委員

- 外国学専攻 教授

- 朝鮮語

- ラッタナセリーウォン センティアン

- 委員

- 外国学専攻 助教

- タイ語

- 近藤 美佳

- 委員

- 外国学専攻 講師

- ベトナム語

- 大塚 行誠

- 委員

- 外国学専攻 准教授

- ビルマ語

教育・研究部門

- 櫻井 千穂

- 部門長

- 日本学専攻 准教授

- 日本語

- 林 初梅

- 委員

- 外国学専攻 教授

- 中国語

- 矢元 貴美

- 委員

- 外国学専攻 講師

- フィリピン語

- 横井 幸子

- 委員

- 外国学専攻 准教授

- ロシア語

渉外部門

- 村上 忠良

- 部門長

- 外国学専攻 教授

- タイ語

- ジェイ ベヘナム

- 委員

- 外国学専攻 准教授

- ペルシア語

- 江口 清子

- 委員

- 外国学専攻 講師

- ハンガリー語

- 鳥越 慎太郎

- 委員

- 外国学専攻 助教

- ポルトガル語

- 宮本 隆史

- 委員

- 外国学専攻 准教授

- ウルドゥー語

教務補佐員

- 田村 美香

- 津田 茉莉

阪大ふくふくセンターへのご支援

阪大ふくふくセンターの取り組みの充実を図るため、「外国にルーツを持つ子どもたちの支援環境充実事業」基金を立ち上げました。 何卒、本事業の趣旨にご賛同いただき、ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。 阪大ふくふくセンターへのご支援はこちら(大阪大学未来基金ウェブサイト)

基金の活用プラン皆様からのご厚意は、外国にルーツを持つ子どもたちの支援環境充実事業に活用させて頂きます。

- 1.「外国にルーツを持つ子どもたち」への支援

- A:教員派遣プロジェクト ・ご寄附いただいた企業に出張して、外国にルーツを持つ人々に関するワークショップや講演会を実施する。・自治体、教育委員会、学校、幼保、事業所へ出張して、ダイバーシティに関する講演を実施するほか、外国にルーツを持つ人々や子どもたちとの関わり方について助言を行う。

- B:NPO法人活動支援プロジェクト ・NPO法人が運営する外国にルーツを持つ子どもたちの学習教室に学生を派遣し、子どもたちに適切なサポートを提供する。

- C:グローバル企業 外国人就労者の子どもたち支援プロジェクト ・外国人が多く就労しているグローバル企業からいただいた寄附金を活用して、外国人就労者の子どもたちが主に通う幼保・小中学校・高等学校等へ学生を派遣し、学習や生活を支援する。

- 2.「外国にルーツを持つ子どもたち」への支援に係る教育・研究活動

- 3.学生、地域の人びと、関係団体等が協働する環境の醸成

- 広告宣伝用のパンフレット作成等

アクセス

- 名称

- ⼤阪⼤学⼤学院 ⼈⽂学研究科 附属

複⾔語・複⽂化共存社会研究センター

Diversity and Community Engagement Research Center

- 住所

- 〒562-8678

⼤阪府箕⾯市船場東3-5-10

⼤阪⼤学 箕⾯キャンパス内

- TEL/FAX

- 072-730-5094

※勤務日不定期のため、不在の場合は、お問合せフォームからご連絡ください。

- contact(at)derc.hmt.osaka-u.ac.jp

※(at)は@に置き換えてください。